Se trata de una importante acción, dentro del Plan Hídrico de Mendoza, que se encuentra en elaboración. Cambio de paradigma.

El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli y el Director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas, presentaron ante la prensa el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Sequía (PEGRIS), que forma parte del Plan Hídrico de la Provincia de Mendoza que se encuentra en elaboración, y establece los lineamientos obligatorios y recomendaciones técnicas para la gestión preventiva y proactiva del riesgo de sequías en la provincia al 2050.

La sequía dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en una característica recurrente del clima local, con efectos cada vez más notorios sobre el abastecimiento humano, la producción y el ambiente. Y en una provincia, donde más del 95% del agua disponible depende de la nieve invernal de alta montaña, la combinación de ciclos secos prolongados y creciente presión de demanda exigen pasar de la gestión reactiva de “emergencias” a una gestión preventiva y proactiva del riesgo. Ese es el cambio de paradigma que ordena este plan.

“El Plan Maestro nos dijo cuáles van a ser a futuro los déficits si seguimos haciendo lo mismo que hacemos hoy. Estamos ahora en una segunda etapa, que es el Plan Hídrico Provincial, en el que estamos trabajando y nos va a dar lineamientos generales, medidas estructurales y no estructurales. Ya estamos ejecutando obras que responden a esa lógica, de riego acordado y riego a la demanda. Porque siempre decimos: está la nieve en la montaña, se derrite y el agua baja por los ríos, la administramos con embalses, la derivamos por canales, la manejan los inspectores y cada uno la usa en su casa, en el agro, en la industria… Todo eso tiene que estar en sintonía, porque si algo de eso falta, la ecuación se complica”, sostuvo Marinelli en conferencia de prensa.

“El Plan de Sequía es una acción más dentro del Plan Hídrico, muy importante, porque como sabemos qué va a pasar y que no nos va a alcanzar el agua si seguimos haciendo lo mismo, el impacto será negativo. Entonces, ¿cuáles serán los impactos? ¿Cuánto miden esos impactos? Con datos ciertos, indiscutibles, con una misma terminología y todo basado en estándares internacionales. Eso es lo que busca esto, que hablemos del mismo idioma, que nos pongamos de acuerdo”, agregó.

El Plan de Sequía es el marco que fija lineamientos obligatorios y recomendaciones técnicas para anticipar, mitigar y responder a las sequías y se efectiviza a través de Planes de Acción por Cuenca (PAGRIS) para los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe. Y define una gobernanza clara: el DGI es la autoridad de aplicación, que a través de las Subdelegaciones implementan los planes en sus jurisdicciones en conjunto con comisión ah-hoc.

¿Para qué sirve el Plan?

Su objetivo general es reducir los impactos ambientales, económicos y sociales de la sequía. En concreto, priorizar la salud y vida de la población asegurando el abastecimiento poblacional, minimizar daños sobre las actividades productivas conforme a la priorización de usos del agua, y dar transparencia y participación pública a las decisiones. Para lograrlo, el Plan establece mecanismos de monitoreo y detección, fija umbrales que definen fases de gravedad progresiva y asocia a cada fase medidas específicas y proporcionadas, siguiendo metodologías internacionales.

Ejes

Sus principales líneas directrices combinan tres ejes: un Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SMAT) con indicadores y umbrales que disparan acciones; la evaluación de vulnerabilidades y riesgos por cuenca; y un portafolio de medidas estructurales y no estructurales a aplicar en forma escalable de acuerdo a la gravedad de la sequía.

El SMAT utiliza una serie de indicadores multivariables que incluye, entre otros, el Índice de Nieve Estándar (INE) para caracterizar la “Sequía Meteorológica” y el Índice de Derrame Estándar (IDE) para

identificar la “Sequía Hidrológica” a nivel anual; el Índice de Caudales Estándar ((ICE) para seguimiento mensual; y el Índice de Reservas Estándar (IRE) para el estado de las reservas en los embalses.

Este “semáforo” hidrometeorológico unifica lenguaje técnico, da cobertura jurídica a medidas extraordinarias y mejora la coordinación interinstitucional y con usuarios.

El Plan, además, apunta a modernizar y medir el riego, gestionar la demanda, promover uso conjunto superficial‑subterráneo y recarga de acuíferos, habilitar fuentes alternativas como reúso, aplicar

soluciones basadas en la naturaleza y utilizar instrumentos económicos que incentiven eficiencia y resiliencia.

¿De qué manera y cuándo se aplica el Plan?

El PEGRIS se aplica en forma permanente y se despliega por cuencas mediante un proceso en cinco fases: Preparación (conformación de la comisión ad hoc y protocolo de datos y comunicaciones), Diagnóstico (balance hídrico, exposición y vulnerabilidad), Diseño (escenarios y umbrales disparadores, plan de contingencia para abastecimiento humano), Implementación (operación por escenarios con monitoreo y avisos, asistencia a sectores críticos) y Evaluación Pos‑sequía (lecciones aprendidas y ajuste de reglas).

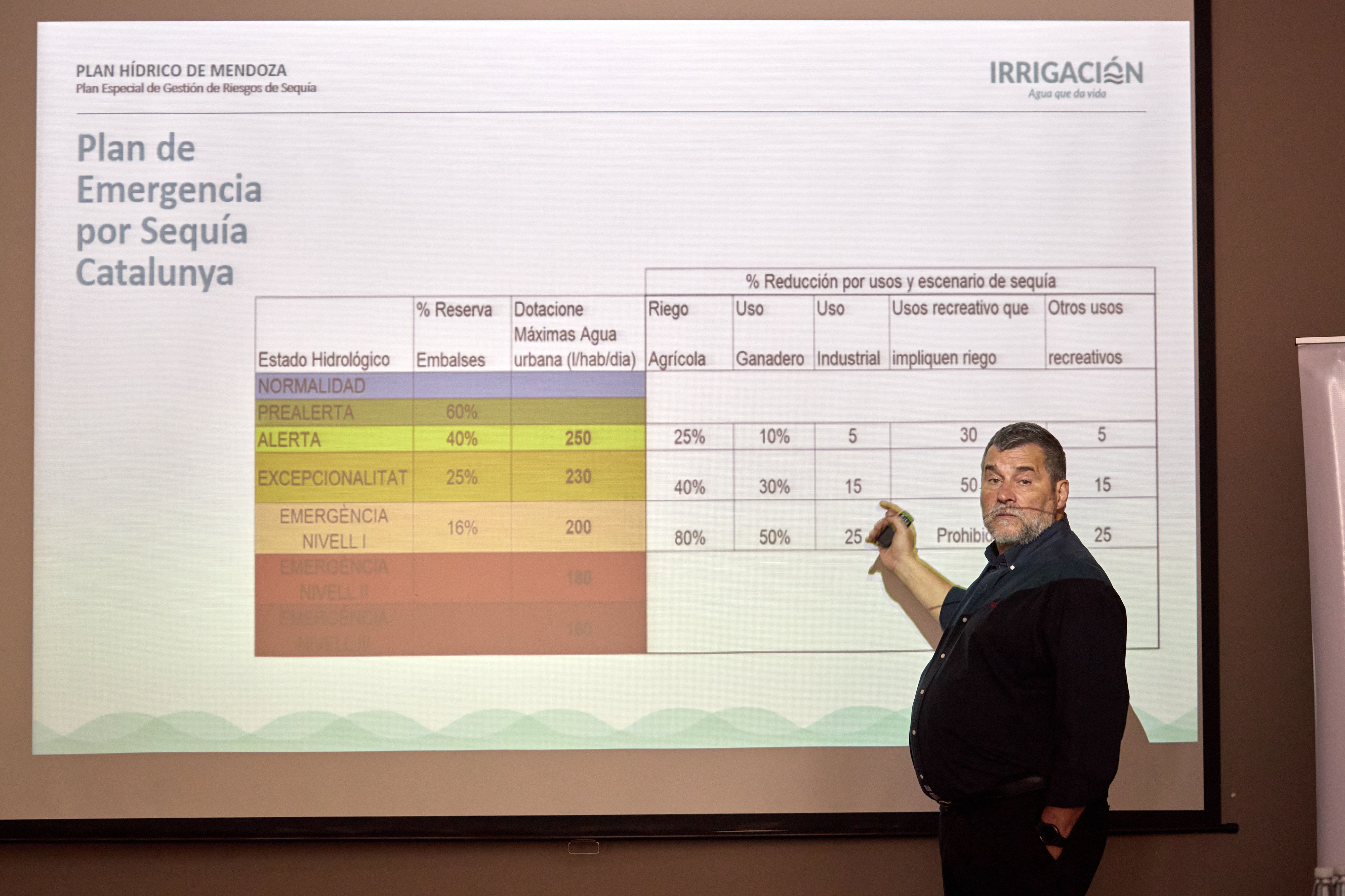

La activación de medidas se realiza cuando los índices cruzan umbrales predeterminados: desde prealertas y campañas de ahorro hasta reducciones programadas de dotaciones o reasignaciones temporales en escenarios severos, siempre con prioridad del consumo humano y reglas transparentes. Este esquema se apoya, además, en el pronóstico anual de escurrimientos que el DGI realiza para cada temporada hídrica (1 de octubre–30 de septiembre).

¿Notará el habitante de Mendoza algún cambio?

Sí: más información, antes y mejor. El Plan prevé un tablero público con indicadores, mapas, umbrales y medidas por escenario, boletines coordinados entre provincia y cuencas, mesas sectoriales y comunitarias, y datos abiertos. En situaciones de alerta podrían verse campañas de ahorro, ajustes horarios o sectorización del servicio; todo comunicado con anticipación y criterios comunes para evitar incertidumbre. Lo central es que el abastecimiento humano tiene prioridad y que las decisiones se basan en evidencia verificable.

¿Qué cambia para los usuarios del agua?

Más previsibilidad y equidad en el reparto. Habrá dotaciones escalonadas y medibles según escenario, programación de turnos y turnados, telemetría y medición para asegurar entregas efectivas, y protocolos de racionamiento proporcionado si correspondiera. Se promoverán prácticas como riego deficitario controlado, priorización de cultivos, uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, y asistencia técnica para mejorar eficiencia parcelaria. A la par, se reforzará la fiscalización para corregir pérdidas y extracciones irregulares. En síntesis, reglas claras, información en tiempo real y medidas que cuidan la temporada y el sistema.

El PEGRIS define roles y responsabilidades: el DGI coordina la operación y preside cada comisión de cuenca con organismos sectoriales, universidades y municipios. Cada PAGRIS incorpora cronograma, responsables, metas, costos y fuentes de financiamiento, y se somete a auditoría anual y evaluación pos‑sequía para su mejora continua.

El compromiso de Irrigación es claro: anticipar, coordinar y transparentar la gestión del agua para atravesar mejor cada sequía y asegurar un desarrollo sostenible.